4月27-28日,2023 未来城市·杭州论坛在浙江大学紫金港校区举行。北京大学政府管理学院教授、副院长、中国城市科学研究会数治城乡专委会副主任委员陆军以“逆差序格局:数字化驱动的中国城乡均衡发展“为题发表主旨演讲。以下内容整理自现场记录:

一、中国城乡的差序结构

北京大学社会学系的泰斗费孝通先生在《乡土中国》一书中提到“差序结构”,用于描述中国乡村社会结构里地缘、亲缘、血缘所造成的社会结构网络关系,它强调了以“我”为中心,然后渐行渐远、逐渐弱化的传递关系。“差序结构”能够描述当前中国总体上的城乡基本关系。

在中国传统的计划经济中,城乡两者是相互割裂的,是一种典型的二元经济,甚至是互相封闭的。随着经济的发展、社会的进步以及城市化的推进,城乡之间逐渐具有了一定的联系。但是这个联系是单向度的,是“城市强、乡村弱”的联系,因此可以把它理解叫差序结构,也是区域经济学中典型的 CP模型,即核心-外围结构,外围向核心单向度地集聚,然后核心进行一定的反哺。由于目前核心的回流作用相对较小,因此能够用“差序结构”来描述中国城市和农村乡村之间的空间关系。

未来随着经济的发展、社会的融合、产业的融合,两者间单向度可能变成双向的互动。而随着数字化和智能化的发展、信息技术的发展,双向度交流可能变得维度更宽、路径更多,会形成一种网络化联系,进而转变成多中心发展。因此,中国城乡在数字时代可能成为一种多中心网络结构,“差序结构”也将出现根本性的变化。

因此,本次讨论的主要议题就是假定中国城乡差序结构是刚性的,当其受到数字化的外力冲击时,是否能够对差序结构造成松动。

二、中国数治城乡发展的作用机制

数字化对于促进城乡均衡发展、助力逆差序格局形成,主要存在五大机制:

一是公共服务的精准匹配。数字技术有助于识别不同地区和领域公共服务的差异、优化与公共服务相关的资源配置、驱动交通运输、科研与技术服务等公共服务设施的发展。

二是生产要素的实时分享。数字技术的发展降低了信息传播的成本,而且数据要素本身具有非独占性,此外数字化对特定区位的依赖度更低。

三是促进创新创业活动。数字技术一方面通过降低交易成本,加速信息传播,缩小城乡创新创业差距;另一方面通过降低交易成本,抑制资源错配,缩小城乡创新创业差距。

四是降低市场准入门槛。数字技术既能促进农产品进城,又能促进城市商品下乡,进而达到缩小城乡差距的目的。

五是弥合城乡文化断层。首先,数字技术有利于推动乡村公共文化的数字化转型;其次,数字乡村建设促进文化服务精准化,有利于传统文化传承;此外,数字乡村建设促进文化产业融合,激发了群众参与的积极性。

基于这五种机制,数字化有助于城乡均衡,有助于逆转差序格局。然而,目前还要面对城乡数字化所带来的四个挑战。

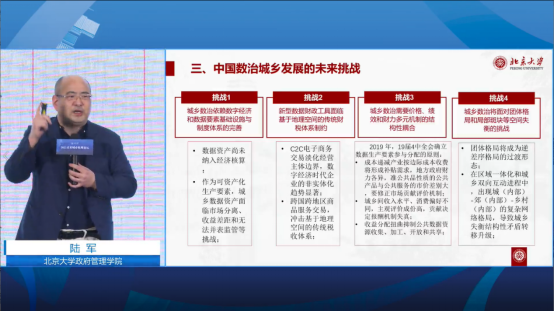

三、中国数治城乡发展的未来挑战

挑战1:城乡数智依赖数字经济和数据要素基础设施与制度体系的完善。当数字化推进时,数据资产尚未纳入宏观经济统计核算之中;其次,城乡数据资产市场分离,未在机构、组织、体制上实现资产负债表的并表处理与统一监管。

挑战2:新型数据财政工具面临基于地理空间的传统财税体系制约。C2C电子商务趋势下,一方面企业的经营主体微观化、个体化,新兴经营手段下的业绩难以精准监测;另一方面跨国经营与贸易冲击现有基于地理空间的税收体制、税收财税的管理体制。

挑战3:城乡数治需要价格、绩效和财力多元机制的结构性耦合。城乡数治作为公共产品难以实现价格以及效用的评估,进而导致收益报酬机制的失真,也最终扭曲抑制了公共数据资源的收集、加工、开放和共享。

挑战4:城乡数治将面对团体格局和局部斑块等空间失衡的挑战。团体格局将成为城乡逆差序格局的过渡形态,在信息化技术所推动下的区域一体化和城乡双向互动将导致城市(内部)-郊区(内部)-乡村(内部)呈现出更加复杂的网络格局,最终致使城乡失衡的结构性矛盾进一步转移升级。

四、嘉宾介绍

陆军,北京大学政府管理学院副院长、教授、博士生导师,中国民主促进会中央社会和法制委员会副主任、民进北京委委员、民进北京大学委员会副主委;兼任中国区域科学协会副理事长兼秘书长、中国区域科学协会城市管理专业委员会主任委员,中国城市经济学会公共经济与政策专业委员会主任委员,中国城市科学研究会数字城市专业委员会副主任委员,公共经济研究会常务理事,北京城市管理学会副会长,《城市管理研究》主编等。

文字整理:李志远

文字审核:吴 岩

推送编辑:李志远