2022年6月初,浙江大学中国新型城镇化研究院一行应“面向现代化的无锡城镇化发展思路研究”课题需要,赴江苏省宜兴市调研座谈。宜兴市,江苏省辖县级市,由无锡市代管。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月,宜兴市常住人口为1285785人;根据市统计局数据,2021年末,宜兴市全市户籍总人口107.08万人,常住人口128.70万人,其中城镇常住人口89.21万人,常住人口城镇化率69.32%。

01培育产业集群,推进产业一体化

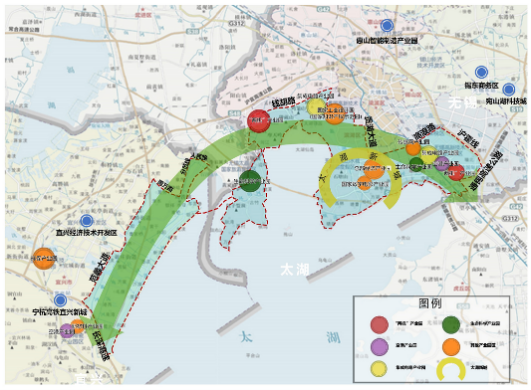

宜兴是全国前列的经济强县,电线电缆、铜加工两大主导产业产值占比达55%。“十四五”时期,宜兴全新谋划“2+3+N”的产业布局,即发展线缆、环保两大主导产业,集成电路、新能源、生命健康三大新兴产业,北斗、航空航天等一批未来产业。围绕“2+3+N”培育产业集群、推进无锡一体化和长三角一体化,是宜兴未来几年发展县域经济的重要抓手。

中环领先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”)的高端硅基材料项目,是宜兴近期落地的重要产业项目。该项目不仅有助于盘活宜兴市的集成电路产业、助力宜兴打造新能源产业高地,还依托集成电路的闭环全产业链,推进包括宜兴、江阴在内的无锡各县市产业一体化。“材料建链在宜兴、研发制造在无锡、封装在江阴”的产业链分工模式,极大地推进了锡宜一体化协同发展。除此之外,“中环领先”项目的落地也发挥了示范项目的带动作用,吸引中车集团等行业龙头在宜兴落地、投资IGBT(集成电路)产业,进一步放大了产业集聚效应。

除了锡宜产业一体化外,宜兴也着力依托优势产业,推进长三角一体化。同样在长三角核心城市--上海的辐射范围内,浙江盛行“一镇一品”的块状经济模式,而宜兴属于典型的“前店后厂”的苏南模式,“店”在上海,“厂”在苏南,大规模的资本密集型产业落地相对广袤的苏南平原地区,并依托上海发展外向型经济。但也正是这种“前店后厂”的模式,使近期上海疫情对苏南的影响远大于浙江。因此,在推进长三角一体化的同时,引导企业多渠道拓展产业链和供应链,是宜兴未来几年产业发展的重点任务之一。

02农村环境改善和农房更新的“南北差异”

宜兴地势南高北低,南部为丘陵山区,北部为平原区;东部为太湖渎区,西部为低洼圩区。宜兴自然村高达3000多个,且村庄分布分散,此前宜兴想要学习浙江新农村建设经验,从村庄集聚、零散村庄撤并做起,直观提高村庄风貌。但如此数量大且分散的农村,水电路气网、文体设施等配套难度很大,需要极高的财政投入,而且实践中出现明显的“南北差异”——南部丘陵山区的农村环境改善和农房更新效率明显高于北部的平原圩区。

其一,据估计,每个自然村完成最基本的环境改善,就要财政投入1000万以上;但与浙江不同,宜兴乃至整个苏南,农村村集体的资金相对不足,难以在不增加乡镇财政负担的同时完成村庄风貌的显著改善。

其二,宜兴南部的丘陵山区有善卷洞风景区、宜兴竹海风景区、龙背山森林公园等国家知名旅游景点,生态和旅游资源丰富,农村村民得以通过改建民宿、开办农家乐等参与当地旅游业发展,因此往往积极、自发地参与农村环境改善和农房更新;另外集体经营性建设用地入市、农村宅基地“三权分立”等改革举措,也在一定程度上吸引了年轻人回乡创业。但在宜兴的平原、圩区,村庄的老龄化和空心化问题已经很突出,缺少农村环境改善和农房更新的需求。

其三,江苏的宅基地管控政策一贯严格,农村宅基地有偿退出等改革举措目前也没有取得顶层法律的更多支持,进一步限制了农村环境改善和农房更新。

03人才吸引力相对不足,人口结构亟待优化

宜兴的老龄化问题十分突出,高于无锡、江苏、全国平均水平。原因之一是宜兴生态环境良好,人均寿命较长;另一个重要原因是城市能级相对不足,人口基数少,尤其是劳动年龄人口比例较少,因此宜兴县城发展和城镇化建设的一个重点任务就是引进人才、引进劳动力、增加人口基数。

为此,宜兴出台诸多人才引进政策,帮助企业招收应届大学生、合格产业工人,如宜兴本地中专生享受实习、落户、住房等十几项补贴;此外,宜兴在深圳、上海、杭州乃至海外都成立了招才引资工作站。在人才引进方面取得一定的成效,但在总劳动人口上没有明显的增加。究其原因,还是企业的“招工难”——宜兴乃至整个苏南地区以大规模资本密集型产业为主的产业结构决定了,企业难以通过提高用工成本来吸引员工。据统计,在中环等企业,应届本科生月薪4000块左右,博士毕业生年薪30万左右,放眼整个长三角,薪酬明显缺乏竞争力。因此,如何打出薪酬、服务、福利“组合拳”、优化人才引进政策、增加适龄劳动人口,是宜兴市未来几年的工作重点之一。