县城是我国城镇体系的重要组成部分,是城乡融合发展的关键支撑,对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。6月8日起,中央广播电视总台央视新闻频道推出《走进县城看发展》特别节目,探寻不同县城因地制宜、各具特色的发展路径,总结可供借鉴、值得推广的经验做法,展现富有底蕴、记住乡愁的人文风貌。

8月8日,节目组介绍了西藏自治区日喀则市白朗县。白朗县位于西藏西南部,距离拉萨市262公里,平均海拔4000米以上。白朗是西藏传统的农业大县,享有“西藏粮仓”的美誉。党的十八大以来,在国家的大力支持和山东援藏的帮助下,白朗积极发展高原特色农牧业,形成了万亩有机蔬菜基地、万亩有机青稞基地、万亩有机枸杞基地。如今的白朗县已成为著名的高原青稞之乡和西藏果蔬摇篮。

第七次全国人口普查数据显示,白朗县常住人口为4.4万人,其中,居住在城镇的人口为0.6万人,占13.49%;居住在乡村的人口为3.9万人,占86.50%。2021年,白朗县完成地区生产总值151200万元,地方财政一般预算收入达2943万元,农村居民人均可支配收入达1.9844万元、增长15.5%。

01 因地制宜发展特色产业

平均海拔4200米的白朗县位于西藏自治区西南部,曾是藏区一个典型的农业贫困县,全县约五万人的人口中有五分之一都曾经生活在贫困线下,但通过坚持因地制宜发展当地的特色经济产业,政府已经带领全县走上了脱贫致富的道路。为了带领群众稳定脱贫,建立起可持续发展的当地产业,白朗县政府计划总投资6.8亿元人民币打造71个扶贫基础产业项目,按照宜农则农、宜牧则牧、宜商则商的三大原则来发展种植蔬菜、青稞、畜牧和民族手工业四大产业。仅在2016年一年中,白朗县就投资了3.7亿建设发展枸杞种植、青稞加工、藏靴藏服制作等特色经济产业,产业发展直接惠及了4047名困难群众脱贫。

“十三五”以来,白朗县科学确立万亩有机果蔬、万亩有机青稞、万亩有机枸杞、万亩人工饲草与规模化养殖、民族手工业等五大优势产业,谋划布局“三区一廊十园”产业发展布局,大力推广“园区+龙头企业+合作社+农户”的模式,新培育市级以上龙头企业8家,国家级农民专业合作示范社6家,家庭农场、种植养殖大户1223家,实现从“小、散、弱”向“专业化、规模化、集约化、标准化、市场化”发展的华丽蜕变。

02 紧抓援藏机遇,提升县城城建水平

济南和白朗,一个是东部沿海大省的省会城市,一个是青藏高原的边疆重镇,间隔近四千公里,因为“对口援藏”这一富含中国式智慧的战略决策而紧密联系在了一起。

2013年,济南市第七批援藏立足白朗发展实际,逐步调整援藏工作重心,以城镇建设为平台,不断加大城镇建设投入力度,坚持以城带乡,带动白朗经济社会加快发展提升。帮扶团队明确把城镇建设作为白朗发展的重点,提出了“抓大顾小”的城镇发展总体原则:“抓大”,就是完善县城规划、改善县城面貌、加强城市管理,不断推进县城建设;“顾小”,就是加大投入、加快建设、加强示范,积极推进农牧区小城镇建设。自此,白朗县经济社会发展速度明显加快。2014年末,白朗县城镇常住人口达到1.75万人,比上一年增长11%;城镇经济总量达到1.4亿元,同比增长16%;招商引资也首次打破“零纪录”,并突破亿元大关。

截止到目前,济南已有先后九批援藏干部在白朗县挥洒热血与汗水,与白朗县委县政府带领人民一起深耕细作、共同努力,发展形成了有机果蔬、优质青稞、有机枸杞、高原畜牧业及民族手工业五大优势产业,创立了区域公用品牌“五彩天域”,让白朗县成为高原产业发展的标杆样板,为白朗县发展注入强大活力。

03 专家点评

中共中央党校、国家行政学院教授洪向华指出:

白朗县把培育发展绿色蔬菜产业作为建设具有高原特色的现代农业强县的关键抓手,多措并举,走出了一条有西藏特色,白朗特点的现代产业发展之路,成为西藏现代农牧产业强县和果蔬之乡。

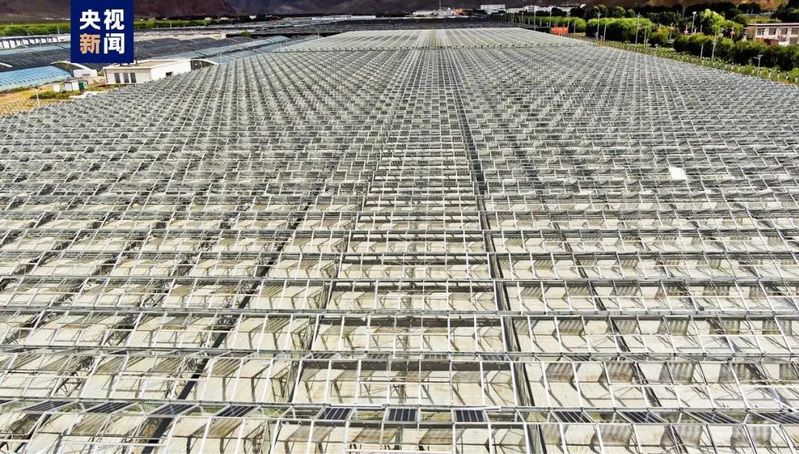

如今,我们看到年楚河河道两边,有万亩良田,有两千多座现代化的蔬菜大棚。1.7万亩果蔬种植面积使得有“高原果蔬之乡”之称的白朗成为西藏农业产业的地标和西藏绿色农业发展的新高地。同时,立足自身民族、自身特点,白朗县发展了有鲜明藏族特色的手工业。为了促进藏族特色手工业的发展,白朗县采取各种措施扶持非物质文化遗产的传承,积极新建了民族手工业园,民族手工业企业的规模和数量也正在扩大,拉动了当地就业,促进了县域经济的发展。手工业中的手工制品,比如藏毯、藏族服饰等销售火爆、供不应求。产品常年销往印度、尼泊尔等国家,产品的需求量逐年上升。

立足新时代新起点,白朗县深入落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,牢牢把握发展是第一要务,加快建设经济强县、创新标杆、生态名县、幸福白朗,努力使白朗县成为西藏高质量发展的排头兵。

一是要聚焦国家一带一路、乡村振兴等国家重大战略,围绕做强、做优县域产业。着力在青稞、果蔬、养殖、民族手工业等领域,切实以项目的优化带动产业布局,打造新的经济增长点。二是标本兼治护生态,擦亮高质量发展的底色。严格执行生态保护红线、环境质量的底线、生态利用的上限。三是要尽心竭力惠民生,共享高质量发展的成果。通过采取以上措施,使老百姓的获得感、幸福感、安全感得到明显提升。