县城是我国城镇体系的重要组成部分,是城乡融合发展的关键支撑,对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。6月8日起,中央广播电视总台央视新闻频道推出《走进县城看发展》特别节目,探寻不同县城因地制宜、各具特色的发展路径,总结可供借鉴、值得推广的经验做法,展现富有底蕴、记住乡愁的人文风貌。

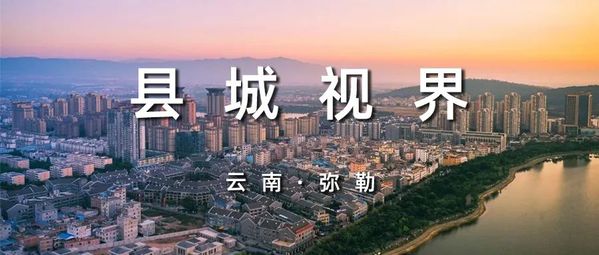

7月18日,节目组介绍了云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。弥勒市位于云南省东南部,红河州最北部,距昆明、曲靖、玉溪等滇中地区城市均100多公里,是衔接滇中、滇南、连接沿边与内陆的重要枢纽。党的十八大以来,弥勒积极调整产业结构,通过生态修复治理、城市公园建设,城市的森林覆盖率提升至48.83%,全市大小公园近百个;同时,弥勒加快基础设施建设,深度融入滇中城市群、昆明都市圈,通过打造多个旅游带,发展全域旅游,走出一条文旅农旅融合,带动县城建设的绿色发展之路。

第七次全国人口普查数据显示,弥勒市全市常住人口为53.81万人。其中,居住在城镇的人口为28.76万人,居住在乡村的人口为25.04万人,城镇化率为 53.46%。另外,近五年来,弥勒市地区生产总值突破400亿元大关,年均增长7.5%;人均生产总值达7.7万元,年均增长6.9%,站上了1万美元新台阶。2021年,弥勒市完成地区生产总值496.1亿元,同比增长7.6%。全市全体居民人均可支配收入达30727元,按常住地分:城镇常住居民人均可支配收入为43715元、农村常住居民人均可支配收入为17988元,城乡收入比为2.43。

01 生态立市 高质量建设“美丽县城”

党的十八大以来,弥勒市委、市政府坚持树立绿水青山就是金山银山的理念,锚定“滇中绿色发展强市”的战略目标,大力推进生态文明建设。一任接着一任干,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,走出了一条生产发展、生活富裕、生态良好的“美丽县城”高质量发展新路。

山水造化,是美丽宜居的重要条件。弥勒市通过实施城市水系梳理、城市面山绿化、田园风光保护工作,塑造了“山-水-田-城”城市特色风貌。在“水”文章方面,弥勒市将水景观确定为城市公园主题,全面落实“河长制”,新增城区水域面积6公顷以上,实现以水定城、以水聚气。在园林建设方面,弥勒市结合景观林、退耕还林、防护绿地建设,构建形成点、线、面、环有机结合,乔、灌、花、草合理搭配,城郊结合、互为补充的城市园林景观风貌,全市森林面积16.2万余公顷,森林覆盖率43.83%,有效优化提升了城市自然生态功能。

02 特色小镇引领 文旅融合全域发展

近年来,弥勒市立足打造世界一流健康生活目的地,围绕“现代田园城市,健康生活福地”城市定位,坚持产城一体发展,实施全域景区布局,形成以特色小镇为亮点引领的全域文化旅游融合发展新模式。弥勒市突出“特色、产业、生态、干净、智慧”,按照“世界一流、中国唯一”标准,以森林城市、公园城市、水景城市和人文城市建设为依托,推进文旅融合、城旅融合、产旅融合、农旅融合等“旅游+”多种融合业态发展。

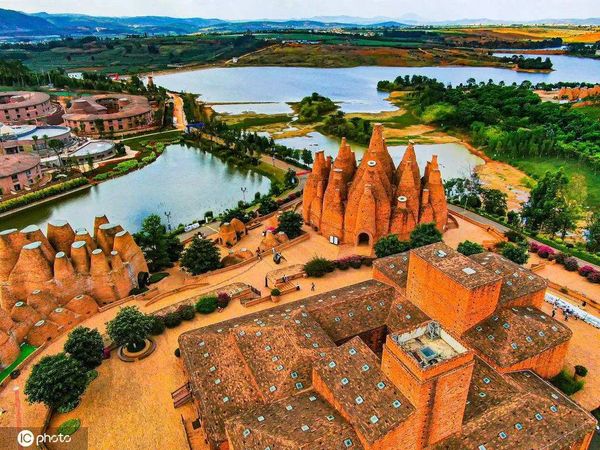

目前,弥勒市已成功创建国家园林县城、国家全域旅游示范区,形成了以东风韵小镇、太平湖森林小镇、红河水乡小镇、可邑小镇4个特色小镇建设为引领,湖泉生态园、甸溪河生态湿地公园等特色街区为连接的全域文化旅游融合发展新格局。2021年1~6月,弥勒旅游实现接待游客508.6121万人次,同比增长25.53%。旅游收入52.297亿元,同比增长26.86%。特色小镇已成为弥勒全域旅游的新亮点、成为引领弥勒城市更新的新引擎。

03 专家点评总结

清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚对云南弥勒的发展做出了解读:弥勒市是滇中城市群中颇具特色的县城,是红河州县级发展的典范,是国家全域旅游的示范区域,弥勒的发展既印证了“发展是硬道理”,也见证了“走高质量发展的新型城镇化道路”可以把不断增长的经济高地同时变为健康腹地。

产业升级是县城发展的坚实基础。发达的二、三产业为弥勒市奠定了坚实的发展基础,从烟草产业的一业独大走向制造业的创新升级,再到文旅融合,释放全域旅游潜力,弥勒实现了产业更可持续的均衡发展。

把资源变成市场品牌十分重要。东风农场曾经是计划经济时期的国营品牌,现在东风韵品牌的打造涵盖了葡萄种植、酒业加工、文化旅游,走出了一条农业产业向一二三产业融合发展的成功之路。

绿色发展同样可以跑出加速度。近年来,弥勒市公共服务和文化设施的大规模高强度投入也带来了弥勒人精神面貌和幸福指数的提升。弥勒的发展实现了宜居、宜业、宜旅。弥勒的实践证明走绿色化、人文化的新型城镇化发展道路同样可以跑出经济上的加速度。