写在前面

能源消耗对降低温室气体排放、实现“双碳”目标、减缓气候变化具有重要影响。我国节能减排措施的正式提出最早可溯源于“十一五”规划,也是最重要的环境政策之一,标志着我国环境规制从“软约束”向“硬约束”转变。浙江大学公共管理学院董照樱子博士后为第一作者,张蔚文教授为通讯作者在Renewable & Sustainable Energy Reviews(RSER)发表题为 The dynamic effect of environmental regulation on firms’ energy consumption behavior -Evidence from China’s industrial firms的最新研究成果。RSER是绿色可持续发展和能源与燃料领域的top期刊,影响因子为14.982。

该论文以2006年“十一五”规划中节能减排计划的正式实施作为政策冲击,探讨环境规制对微观企业不同能源(煤炭、石油和天然气)的消耗总量与强度(能耗双控)的影响。论文其他两位作者为中山大学王少剑副教授和浙江工业大学沈慧君博士。

文章介绍

近年来,面对产业升级需求和资源环境约束的双重压力,我国政府出台了一系列环境规制政策,以期解决经济发展的负外部性问题。节能减排政策是其中最重要的政策之一,在“十一五”期间被正式纳入国家的发展规划之中,至“十一五”期末的规划目标是:单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。在该目标的引领下,各省市基于自身的产业结构基础和发展战略,积极采取各项举措推进节能减排。

环境规制的实施效果一直以来是学者们关注的焦点话题。然而,受数据限制,以往研究大多基于宏观加总数据进行静态分析,无法探讨其微观机理。另一方面,对不同能源消耗的异质性分析也有所不足。基于此,该论文以2006年“十一五”规划中节能减排计划的正式实施作为政策冲击,基于工业企业排放污染数据库和工业企业数据库(ASIF),使用双重差分法估计环境规制对企业不同能源(煤炭、石油和天然气)消耗行为的影响。

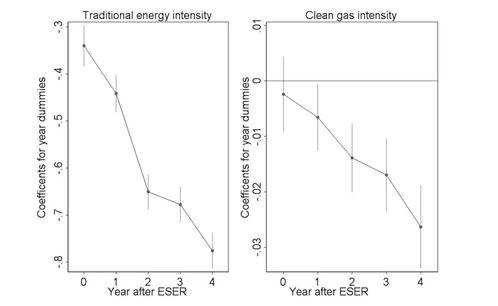

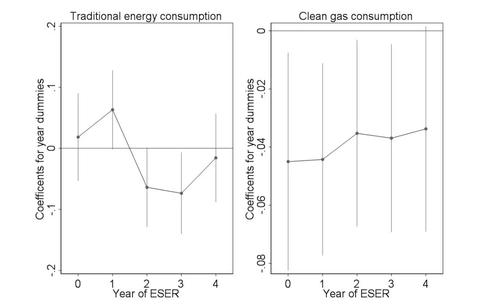

研究发现,节能减排政策可以提高能源利用效率,但对能源消耗总量的影响有限。具体地,节能减排政策的实施,污染行业能源消耗的降低程度远远超过非污染行业,其中对煤炭的消耗强度影响最大。动态效应的结果显示,政策实施对石油和天然气的消耗强度的影响立竿见影,而对天然气消耗强度的影响存在一定的滞后性。

图1. 节能减排政策对能源消耗强度的动态影响

(左:煤炭与石油;右:天然气)

图2 节能减排政策对能源消耗总量的动态影响

(左:煤炭与石油;右:天然气)

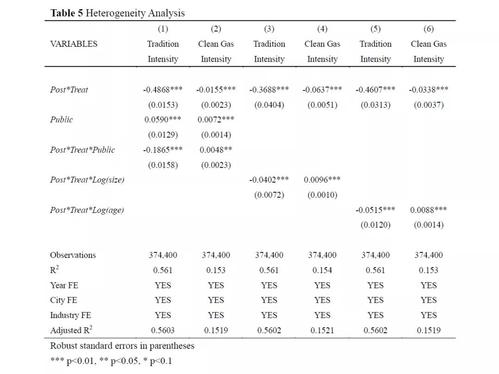

基于企业性质的异质性分析发现,公有制、规模较大、成立时间较久的企业更偏向于直接减少煤炭和石油的消耗量,而私营、规模较小、较为年轻的企业则更喜欢使用天然气作为煤炭和石油的替代品。

企业异质性分析

写在后面

我们的研究结果表明,尽管政策干预确实可以提高能源利用效率,但存在一定的滞后性和短期性。因此,如何避免前期环境规制政策给部分企业经营和生存带来的不利影响,对有潜力的企业进行必要的补贴也是制定政策时应考虑的要点。此外,不同企业在响应政策的方式和对能源使用的偏好上有所不同,在政策设计时,如何利用不同企业的特点,更有针对性地制定差异化政策,对实现降低能耗和“双碳”目标具有重要意义。

鉴于知识积累和数据可获得性,论文对更长期的政策效应无法进一步分析,同时也未区分环境规制对新能源和可再生能源使用的影响。然而,这些影响对实现“双碳”目标和可持续发展也具有重要作用。这些未能解决的问题和不足之处,值得在未来研究中进一步的探索和完善。

论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1eCr44s9Hw2G1Q