「2022年1月9日,“第二届未来城市·杭州论坛——共享·智慧·可持续:面向共同富裕的未来城市”在浙江大学紫金港校区以及线上成功举办。国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴在会上作了题为“城市共性三领域减碳路径”的主旨演讲,从城市发展中交通、建筑、废弃物处理与市政这三个共性领域来探究相应的减碳路径和方案,并且针对不同模式,举出多个实践案例来具体分析推行的重点与难点。」

▲ 国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴

1.为什么实施城市为中心的碳达峰、碳中和战略?

仇院士认为,城市是推行我国碳中和战略的核心和重点。具体而言,第一,城市是人为温室气体排放的主角,75%的温室气体是城市排放的;其次,我国城市的管辖面积远大于城市建成区面积,这使得我们可以从容地部署碳汇、可再生能源等——这是我国城市与西方国家城市相比的一大优势;第三,进入“十四五”时期,我国城市正从单一的经济竞争转向GDP和减碳的双轨竞争模式;第四,研究以城市为主体的碳中和路径,可以形成“从下往上”“生成”的碳中和体系,这一体系与“由上而下”“构成”的行业碳中和体系互补,通过互补后的碳中和体系具有高度的韧性。

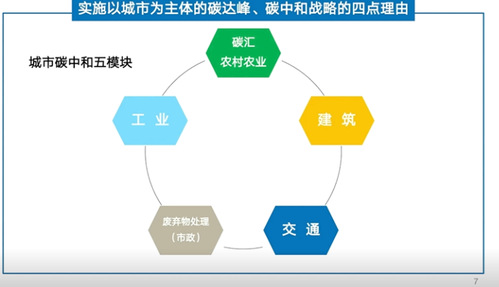

2.城市碳中和的五大板块

确定了城市作为碳达峰、碳中和战略的主体之后,仇院士进一步指出了城市减碳工作的五大领域,即建筑、交通、废弃物处理(市政)、工业、碳汇和农村农业。所有的城市在建筑、交通和废弃物处理(市政)这三个领域都具有共同点,因此在这三个板块内开展相互之间竞争受城市自身资源禀赋的影响较小,因此聚焦于这三个领域开展人均碳减排的城市间竞争对于减碳具有重要意义。

图1 城市碳中和五模块

接下来,仇院士分模块对城市共性的三个领域分别进行了细致的碳中和策略分析。

3.交通领域

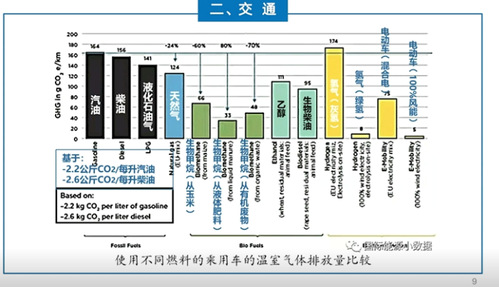

交通作为人类历史上的巨大变革,也应成为未来减碳战略的工作重点之一。首先,应当注意交通工具燃料来源。即使是普遍被认为低碳环保的氢能源,也会有“灰氢”和“绿氢”之分,前者是通过化石燃料(例如石油、天然气、煤炭等)燃烧产生的氢气,所产出的二氧化碳甚至会高于传统化石能源,后者则是源于可再生能源产生的氢气,相比前者,其碳排放将降低20倍。也就是说,交通燃料的来源不同会造成碳排放的巨大差异,所以未来应大力推广可再生能源或废弃物产生的能源作为交通工具供能。

除能源供给类型以外,还应注重交通工具的选择在减碳方面也有重大差异。从交通工具的碳排放来看,既要控制二氧化碳排放,又要控制PM2.5排放,再加上我国的城市是紧凑型城市,因此同样需要控制的还有交通工具的占地面积。基于这三个指标,自行车、电动自行车是最好的交通工具,同时由于巴士、地铁等公共交通的人均占地面积非常小,使得其人均的碳排放也非常低,因此这几个低碳绿色的交通都是值得推崇的。需要指出的是,就电动汽车而言,即使其电能来源于煤炭发电,带来的碳排放也低于传统燃油车20%以上,还可以实现PM2.5的零排放。国际上目前已经普遍认识到了以电动车取代燃油车的重要性和必要性,众多国家也制定了相关政策计划在2040年前逐步取消燃油车的销售。目前,我国也在积极研究制定相关的方案,推行的步伐可能会快于许多国家。

图2 不同燃料乘用车温室气体排放比较

4.建筑领域

建筑领域有两大核心指标是未来碳减排工作的重点。根据国际能源署统计数据显示,全生命周期内建筑物占整个碳排放总量的38%,而我国统计的这一数据是48%,为何会有10%的差别呢?这是由于世界上其它大部分国家的建筑主要由木材构成,木材属于碳中性材质;但我国85%以上的建筑都是由钢筋水泥建成,因此2020年《中国建筑能耗研究报告》指出我国建筑全生命周期占碳排放总量的48%以上。尤其是诸如学校、医院、办公写字楼及商场之类的公用建筑,总面积虽不大,但每年每平方米却需高达48公斤的二氧化碳,但若将此类建筑改造为日本的节能水平,就能减去三分之一的碳排放,每年可节约2亿吨二氧化碳排放量。

其次,北方的集中供暖也是减碳工作的重点。目前,我国供暖每平方米每年约需要36公斤碳排放,倘若能够效仿同为发展中国家波兰的供热计量模式,将供热按平方米计价变为按使用量计价,那么仅这项改革就预计可以节约高达2.5亿吨的二氧化碳。

不仅是供暖模式需要转变,整个绿色建筑方案都应成为未来城市推广的主力军。

图3 建筑物全过程碳排放统计图

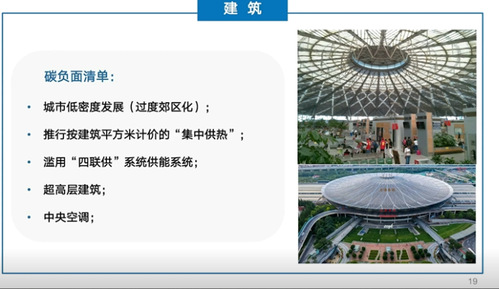

而建筑物除了需要进行创新性改造之外,其国外设计方案落地也需要坚持“因地制宜”的原则。仇院士列举了上海火车南站作为负面案例,他指出这种全玻璃结构的建筑在上海的夏季需要2-3倍的空调使用量才能够保持适宜温度,而如果此类建筑坐落于哈尔滨,则会成为一项节能减排的措施。此外,其它诸如南方地区集中供暖、“四联供”系统供能以及大型中央空调的使用等也都属于“建筑的碳负面清单”,不宜全面推广。

图4 建筑物碳排放负面清单

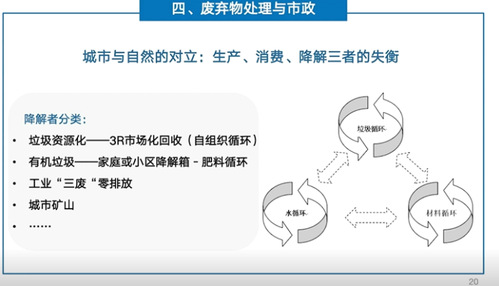

5.废弃物处理与市政方面

仇院士提出,城市具有强大的生产和消费能力,但相对大自然“生产、消费、降解”三者均衡而言,城市显然缺乏降解能力。因此,城市应当向大自然学习,进行微循环,包括材料循环、水循环、垃圾循环等。未来城市也应逐步建立“城市矿山”,在我国语境中,也就是“无废城市”。城市矿山是指将重要的原材料以建筑工程等形式在城市中有序贮存。经过工业革命300年掠夺式的开发,全球80%以上可工业化利用的矿产资源已经从地下转移到地上,总量达数千亿吨,并保持着每年100亿吨的增长速度。依靠工业文明发展起来的国家,正成为一座座永不枯竭的“城市矿山”。这些城市的基建中使用的大部分钢材在多年后还可以转化为钢铁资源。如此看来,如果采用不锈钢、耐候钢作为建筑材料,就可以将城市看作是连绵不绝、用之不竭的矿山资源。基于此,国家钢铁供给可以更加安全,且利用回收后钢铁冶炼产生的碳排放量将比直接利用铁矿石冶炼的方式少2倍多。

此外,未来城市还可以采取建设分散式污水处理厂、针对海绵城市改进碳交易机制、推广分散式绿化公园、对于建筑物阳台进行立体园林绿化改造等诸多策略,来降低碳排放总量。

图5 废弃物处理与市政领域减碳措施

6.未来城市碳中和战略展望

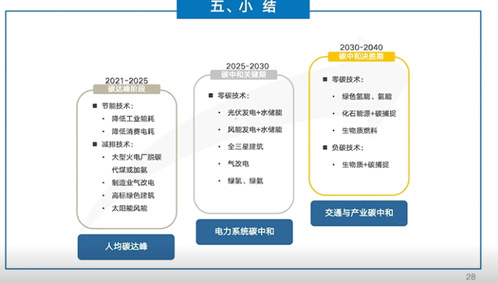

针对以上所述各领域的减碳策略,仇院士指出中国在针对未来城市进行系统性建设和改进后,能够通过三步走战略逐步实现碳中和目标。首先第一步是到2025年的起步阶段,可以通过一系列新技术新方法的应用达到人均碳达峰的目的;第二步是到2030年为止,可以实现电力系统碳中和,并使可再生能源占比达到30%以上;最后的决胜时期是2030年至2040年,可以实现交通碳中和,且努力实现最艰巨的任务——工业碳中和,最终完成我国在2060年全面碳中和的宏伟目标。

图6 我国碳中和“三步走”战略路线图

推荐阅读

动态 │ “第二届 未来城市·杭州论坛——共享·智慧·可持续:面向共同富裕的未来城市”成功举办